첫 번째 단독 공연을 마쳤다.

8월 말, 지인이 보내준 지원 사업 공고. 연락받은 당일 6시가 접수 마감이긴 하지만 지원해 볼 것을 추천 해줬다. 제출하고 보니 오후 5시 59분. 아슬아슬하게 제출 완료하고 곧이어 면접 심사를 보러 오란 연락을 받았다. 최종 결과 발표도 나지 않았지만 바로 그날부터 곡을 쓰기 시작했다. 떨어지든 말든 결과를 기대 않고 우선 행동하는 내가 좋았다. 늘 지레 겁먹고 도망가기 바빴던 나였기에 이런 모습이 낯설면서 좋았다. 마치 처음 만나는 사람에게 호감을 느끼는 것처럼 혼자서 공연의 콘셉트를 잡고 이야기를 짓기 시작했다.

첫 번째 노래를 완성했을 때 즈음엔 최종 합격 소식을 들었다. 그리고 그 주에 '페소아', '밤에 우는 매미', '버드나무 우는소리', '나무는 나무야', 공연 때 선 보이진 못했던 '밤'까지 총 다섯 곡을 거칠게나마 만들어냈다.

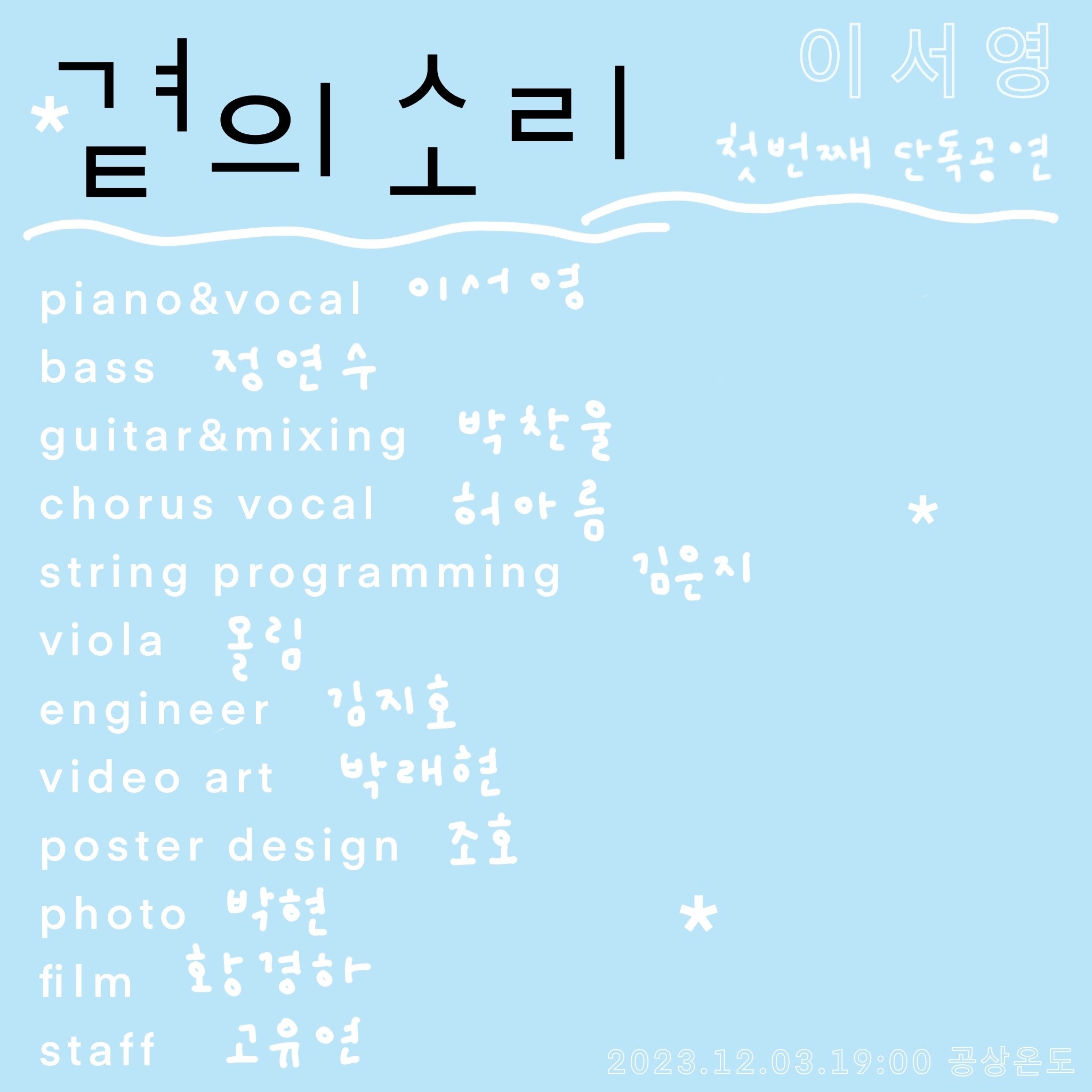

너무너무 재밌었다. 노래 만드는 일이라면 평생을 할 수 있겠다는 마음이 들었다. 언제부터 이렇게 하고 싶은 이야기가 많았을까 싶기도 했고. 여름부터 가을까지 소리를 채집했고, 노래들을 다듬어갔다. 채집한 소리는 찬울이 정리해 주었고, 다듬은 노래는 찬울에게 믹스를 부탁했다. 와중에 나는 <곁의 소리>가 울려 퍼질 공간과 함께 해줄 사람들을 찾아 나섰다. 누군가와 함께 무언가를 만들어낸다는 것은 상상했던 것 이상으로 즐겁고 근사한 과정이었다.

장장 네 달 동안 나름의 굵직한 일들을 해내면서 첫 단독 공연인 <곁의 소리>를 준비하는데, 참 기뻤다. 바쁘고, 여유 없었고, 날이 서기도 했지만. 한 치 앞도 내다볼 수 없는 것이 삶이라는데 예정돼있는 이벤트는 그 이후의 나를 상상할 수 있게 해주는 상징이 되어줬다.

싱어송라이터와 숲해설가라는 두 개의 정체성이 씨실과 날실이 만난 것처럼 하나로 통합되던 그 순간을 잊지 못할 것 같다. 나는 앞으로 무엇을 노래하고 싶은지, 또 나는 누구인지 조금이나마 감을 잡은 기분.

혼자서 해낼 수 있는 것은 하나 없다는 것을 이번에도 어김없이 깨달았다. 노래를 만들 때 홀로 느꼈던 기쁨도 맛있지만, 사람들이 들어줄 때 느꼈던 그 기쁨은 오래도록 맛보고 싶은 것이 되었다.

짓고, 엮고, 지지고, 볶고, 토해내고, 속삭이던 <곁의 소리>는 또 다른 모양으로 태어날 것이다. 정규 1집 싱어송라이터가 되는 날은 머지않았다! 노래하는 평생도록 자꾸자꾸 더듬어 볼 글자 몇 개를 글을 마무리하며 함께 나누고 싶다. 첫번째 노래였던 ‘페소아’에서 나레이션으로 외쳤던 이야기.

그리고 그렇게 나는 자연을 느끼기를 바라며 쓴다.

인간으로서도 아니고,

그저 자연을 느끼는 누군가로서, 그 이상도 아닌.

그리고 그렇게 나는 쓴다.

때로는 잘, 때로는 서툴게.

때로는 하려던 말을 정확하게, 때로는 빗나가며,

여기서는 넘어지고, 저기서는 일어나며,

하지만 늘 고집 센 장님처럼 나의 길을 가며.

-페르난두 페소아

<곁의 소리>를 기반으로 준비하게될 저의 첫 정규 1집! 기대해 주시기를 부탁드리고, 기다려 주시기를 또 부탁드립니다!

<곁의 소리>와 함께해 주신 모든 분들께 감사드립니다.